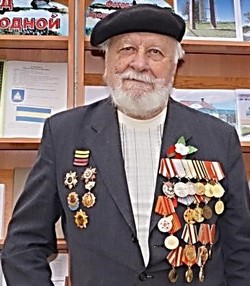

Бобов Павел Павлович

Инвалид Великой Отечественной войны. Проживает в г. Славгороде.

Родился в деревне Высоцки Горецкого района. В 1941 г. окончил Смоленское артиллерийское училище. Направлен в Киевский военный округ в г. Хыров командиром взвода.

Принимал участие в боях за Украину. В 1943 году воевал под Оршей. Затем попал в запасной артиллерийский полк в г. Калуга. Весной 1944 года отправлен на Западный фронт. Дальше путь лежал через Пропойский район. 20 июня 1944 года направлен под Чаусы. В составе 307-й Новозыбковской дивизии принимал участие в боях в направлении г. Могилёва. С боями прошел до г. Минска.

Был трижды ранен. После лечения в госпиталях 5 января 1945 года был отправлен на 2-й Белорусский фронт в 49-ю армию артиллеристом. Закончил войну на берегу Балтийского моря, около города Данциг.

Награждён орденом Отечественной войны I степени, орденом Отечественной войны IІ степени, медалью «За Победу над Германией», медалью Жукова, медалью «Ветеран труда».

Умер 14.06.2018г.

З УСПАМІНАЎ БОБАВА ПАЎЛА ПАЎЛАВІЧА

Павел Паўлавіч Бобаў, нягледзячы на свой шаноўны ўзрост, добра памятае вайну. Яе ён прайшоў ад званка да званка. Асобныя яе эпізоды ўрэзаліся ў яго памяць назаўсёды.

Калі пачалася вайна, Паўлу споўнілася дваццаць год. На той час яму, курсанту Смаленскага артылерыйскага вучылішча, было прысвоена званне лейтэнанта. Але трывога падчас вучобы адчувалася задоўга да пачатку вайны. Хадзілі чуткі і сярод курсантаў, і сярод грамадзян, што вайны не пазбегнуць. Нават і іх выпуск, як прыгадвае ветэран, быў датэрміновым. Па размеркаванню Павел быў накіраваны ў Кіеў у штаб ваеннай акругі. Пасля чаго трапіў на мяжу Заходняй Украіны. 15 чэрвеня 1941 года малады лейтэнант ужо прымаў камандаванне артылерыйскім узводам.

– На той час мы мала што ведалі пра вайну, – успамінае ветэран. – У вучылішчы больш выкладалі тэорыю, а вось на практыцы за два гады вучобы нават з пісталета не давялося стрэліць… Вайна для нас пачалася ў імгненне, калі я разам з хлопцамі раніцай адправіўся да ракі памыцца, наляцелі самалёты і нас абстралялі.

Узвод хутка сабраўся і накіраваўся да мяжы з Польшчай. Праз некалькі кіламетраў яны апынуліся ў адным пасёлку, дзе пачулі па радыё Левітана, які аб’явіў, што Германія вераломна напала на Савецкі Саюз.

Шмат чаго пабачыў Павел Паўлавіч за чатыры гады вайны, шмат пакут, гора, страху давялося паспытаць, смерць амаль кожную хвіліну дыхала ў патыліцу.

У 1944 годзе Павел Паўлавіч быў цяжка паранены пад Гродна. Быў цяжкі бой. Занялі нямецкія акопы. І тут з жыта паказаўся нямецкі танк… Снарад разарваўся ў некалькіх кроках ад лейтэнанта. Гэта і выратавала ягонае жыццё, аднак раненні прыйшлося доўга лячыць. Узнагароджаны двума ордэнамі Айчыннай вайны першай і другой ступеняў.

Перамогу Павел Паўлавіч сустрэў на Балтыйскім моры, у горадзе Данцыг. Цяжка было паверыць, што вораг прагнаны з роднай зямлі і можна жыць як раней: будаваць планы, кахаць, выхоўваць дзяцей пад мірным небам. Таму і сустракалі Перамогу са слязьмі на вачах, абдымаліся і віншавалі адзін аднаго.

Вайна скончылася, але не забылася. Пра сваіх франтавых сяброў, гераізм і мужнасць савецкіх салдат, хвіліны адпачынку, кровапралітныя баі Павел Паўлавіч можа расказваць гадзінамі.

Дэмабілізаваўся ў снежні 1945 года. Праз два гады ён распісаўся са сваёй каханай, Юліяй Аляксееўнай. Абодва настаўнікі. Па дарозе жыцця крочаць разам ужо 68 год, нарадзілі і выхавалі дваіх дзяцей. Сын Бобавых таксама абраў прафесійны шлях ваеннага. Унука ж бацькі назвалі ў гонар дзеда. Ён таксама Павел, таксама ваенны.

Шкирманков Феликс Владимирович

Инвалид Великой Отечественной войны. Проживает в городе Славгороде.

С июля 1941 г. по ноябрь 1943 г. принимал активное участие в партизанском движении в Беларуси. В боях был дважды ранен.

В январе 1944 года направлен на учёбу в Московское Краснознамённое военно-инженерное училище, а 2 января 1945 года в звании младшего лейтенанта направлен на 4-й Украинский фронт. Командиром сапёрного взвода 113-го особого инженерно-сапёрного батальона участвовал в боях на территории Польши и Чехословакии. 23 февраля 1945 года был ранен.

Имеет награды: орден Красного Знамени, два ордена Отечественной войны І степени, медали “За Отвагу”, “Партизану Отечественной войны” І степени, “За Победу над Германией”.

В послевоенный период с 1948 года по 1951 год служил в органах Госбезопасности Могилёвской области. С 1951 года до выхода на пенсию в 1979 году работал в геологоразведке на Колыме, Чукотке, Охотском побережье. В 1991-1995 годах работал председателем Славгородского Совета депутатов.

После выхода на пенсию активно занимается литературной деятельностью.

НЕЗАБЫЎНАЕ

Прайшло семдзесят год з той ночы, але кожны раз, як надыходзіць свята – Дзень Чырвонай Арміі, а цяпер Дзень Узброеных Сіл, я вяртаюся ў тую ноч на 23 лютага 1945 года.

…Ішоў апошні год Вялікай Айчыннай вайны. Нашы войскі вялі цяжкія баі за важны стратэгічны пункт гітлераўскай абароны ў перадгор’і Скалістых Татраў – горад Бельска-Бяла на поўдні Польшчы.

Кожны крок уперад даваўся вялікай крывёю. Было мне тады няпоўных дзевятнаццаць гадоў, і пайшоў другі месяц як пасля заканчэння Маскоўскага Чырвонасцяжнага ваенна-інжынернага вучылішча быў я на 4-м Украінскім фронце на пасадзе камандзіра ўзвода 113-га Станіслаўскага ордэнаў Багдана Хмяльніцкага і Чырвонай Зоркі інжынерна-сапёрнага батальёна.

Недзе праз два тыдні пасля ўступлення на пасаду, у бліндажы, дзе адпачывалі салдаты майго ўзвода, сядзеў я ў самоце, гледзячы на франтавы асвятляльны прыбор “Кацюшу” – снарадную гільзу ад саракапяткі з кнотам. Святла мала – копаці шмат. Салдаты храпака задаюць, а мне не спіцца. Гляджу на іх, і адна і тая ж думка мяне гняце: “За што мне гэткае воінства дасталося?! Ні табе сапраўднай выпраўкі вайсковай, ні жвавасці. Сонныя мухі, далі Бог, а не салдаты!”

Адарваў мяне ад самотных думак памкамузвода старшы сяржант Гаўрыкаў, ветэран батальёну. Падышоў да мяне, спытаў дазволу поруч прысесці і ціха гэтак пачаў: “Можа я памыляюся, але здаецца мне, таварыш малодшы лейтэнант, што Вы крыху разгубіліся, як бы ўзялі пад сумненне здольнасці сваіх салдат?” – гаворыць, нібыта думкі мае чытае, і гэткім хатнім голасам, што нават мне зрабілася не па сабе – за каго ён мяне прымае. Я ўжо гатоў быў зрабіць яму заўвагу за нестатутныя паводзіны са сваім камандзірам, але штосьці мяне ўтрымала. А Гаўрыкаў зрабіў выгляд, што нічога не заўважыў, і кажа: “ Канешне, выгляд у іх не вельмі страявы, але зноў жа – другі месяц на перадавой. Мяркую, павінны ў хуткім часе змяніць нас, адвесці на адпачынак, тады мы ўсё ў парадак і прывядзём… Якраз перад Вашым прыбыццём камандзіра забіла – лейтэнанта нашага. Амаль год мы з ім бок у бок перадавую пупамі сваімі прасавалі. І ў гразь, і ў снег. Прывыклі да яго… што казаць, сапраўдны быў чалавек, разумеў салдата. Сам прайшоў у поўнай меры салдацкую навуку. У сорак трэцім на Курскай дузе пад Панырамі – чулі, мабыць, пра тое пекла? – замяніў забітага камандзіра. З таго дня ўзводным і застаўся. Потым званне афіцэрскае атрымаў. Не падводзілі мы яго ніколі…”

Доўга мы ў тую ноч з Гаўрыкавым гаварылі. Па праўдзе, дык гаварыў ён, а я слухаў, ды на вус накручваў, бо было чаму павучыцца ў яго. А на наступны дзень – 22-га лютага гэта было – выклікалі мяне ў штаб батальёна. Там я даведаўся, што немцы рыхтуюць контрудар на нашым участку. І з гэтай мэтай падцягваюць танкі і самаходныя гарматы. Атрымаў я тады загад уноч на 23 лютага замініраваць танканебяспечны напрамак у паласе наступлення нашага стралковага палка.

Звычайна супрацьтанкавыя міны сапёры ставяць у распалажэнні сваіх войск. На гэты раз трэба было паставіць міны ўперадзе нашых пазіцый – на нейтральнай паласе. Што казаць, гэта была вельмі важная і небяспечная баявая задача.

Як сцямнела выйшлі мы на заходні рубеж – у акопы стралковай роты. У кожнага салдата па дзве супрацьтанкавыя міны.

Камандзіра стралковай роты я знайшоў у падвале разбуранага снарадамі цаглянага будынка. Удакладніў выяўленыя агнявыя кропкі немцаў, дамовіўся аб агнявой падтрымцы на выпадак, калі нас выявяць немцы. Здаецца, усё, можна пачынаць.

…Застаўся ззаду апошні кулямётны разлік нашай вартавой аховы – мы на нейтральнай паласе. Да немцаў не болей чым сто пяцьдзясят метраў. Нячутна, зліваючыся з мясцовасцю, паўзуць уперад сапёры. Кожны ведае сваё месца, сваю задачу.

На перадавой камандзір узвода заўсёды разам са сваімі салдатамі, і ўсё ў яго з сабой: і штаб, і першы, і другі эшалон, і тылы, і рэзервы, і сам ён увесь на вачах у сваіх падначаленых.

Я паўзу поруч з камандзірам першага аддзялення сяржантам Ягоркіным. Яму ўжо за сорак, бацька траіх дзяцей. Справа ад мяне яфрэйтар Вяпрыцкі. Лёгкі подых ветру з боку немцаў. Гэта спрыяе нам. Мне вядома, што яны ў паўразбураным будынку фальварка за яблыневым садам, у якім нам трэба паставіць міны. На мапе, дарэчы, фальварк так і называецца – “Яблунуўка”.

БІ вось тут, калі пачалі ставіць міны, мне сорамна зрабілася за свае паспешлівыя думкі ў мінулую ноч. Як гэтыя, на першы погляд нязграбныя салдаты, спрытна рабілі сваю справу!

Нам заставалася паставіць апошні шэраг мін – гэта на паўгадзіны як нас выявілі немцы. Узвілася ракета, другая, адразу некалькі і “слова ўзялі” кулямёты. Шчыльнасць агню была такая, што не магчыма было ўзняць галавы, каб нешта бачыць. Адыходзіць нельга, бо ўсе міны пастаўлены. Перадавая на тое і перадавая, каб па ёй стралялі калі і каму захочацца. Не адляжышся, не спашлешся на тое, маўляў, такая страляніна была, што не дала магчымасці выканаць заданне. І салдат гэта добра ведае, таму ўсе працягвалі рабіць сваю справу: хто капаў ямкі пад міны, хто ўладкоўваў туды міны, апошні ў гэтым ланцужку рабіў самую адказную работу – устаўляў узрывацель і маскіраваў міну.

Я заносіў месца пастаноўкі кожнай міны ў фармуляр міннага поля, уціснуўшыся ў невялічкую лажбінку. Мне заставалася нанесці некалькі ўмоўных знакаў, як раптам адчуў балючы ўдар у правае плячо і аловак выпаў з пальцаў. Што здарылася, я адразу зразумеў – куля знайшла мяне. Што рабіць? Перавязку самому не зрабіць, а клікаць кагосьці з салдат – гэта значыць затрымаць выкананне баявога задання, паставіць пад пагрозу жыцці сваіх падначаленых. Агледзеўся я і заўважыў недалёка больш надзейнае сховішча – нешта накшталт канаўкі і запоўз туды. Ляжу, чакаю, калі камандзіры аддзяленняў пачнуць дакладваць аб заканчэнні работы, бо толькі тады я магу даць загад адыходзіць.

Добра, што нас падтрымала пяхота, як і дамаўляліся, гэта нам вельмі дапамагло. Неўзабаве да мяне пачалі падпаўзаць камандзіры аддзяленняў і дакладваць, што міны пастаўлены. Аддаў я загад адыходзіць, а сам паўзці па-пластунску не магу – рука параненая не дазваляе. Паклалі мяне на плашч-палатку і выцягнулі з-пад агню. Спусціліся зноў да камандзіра роты. Там мне зрабілі перавязку. Добра, што куля была не разрыўная, інакш застаўся б я без рукі. Паглядзелі на гадзіннік – трэцяя гадзіна ночы. Выходзіць, што надышло свята – Дзень Чырвонай Арміі. Лейтэнант наліў з біклажкі франтавыя сто грамаў. Мы павіншавалі адзін аднаго са святам, хвілін з пяць пагаманілі і развіталіся.

Немцы на світанку пачалі танкавую атаку, але, згубіўшы на нашых мінах два танкі, павярнулі ўбок, а там нашы артылерысты іх як след сустрэлі.

Вечарам 23 лютага камандзір брыгады палкоўнік Шалепін усяму ўзводу ўручыў медалі “За адвагу”. Гэтую салдацкую ўзнагароду атрымаў тады і я і вельмі ганаруся ёй.

Прабыў я два тыдні ў медсанбаце і вярнуўся ў свой узвод. Нас тады якраз на адпачынак адвялі ў другі эшалон. З нагоды майго вяртання старшы сяржант Гаўрыкаў загадаў прапаліць лазню, а калі селі за стол, дастаў трафейнага віна. Салдаты павіншавалі мяне з вяртаннем, весела ўсміхаліся. Я адчуў, што мяне прызналі і прынялі ў сваю франтавую сям’ю. Я быў па-сапраўднаму шчаслівы.

Якія гэта былі цудоўныя салдаты! Дужыя, смелыя, добрыя. Шынялі на іх, як на заказ пашытыя, выпраўка сапраўдная армейская! Шкада мне было з імі развітвацца, калі атрымаў я новае прызначэнне – камандзірам асобнага ўзвода разведкі нашага батальёна.

З таго часу захавалася ў мяне фотакартка, якую зрабіў наш батальённы фатограф. На звароце прозвішчы маіх баявых сяброў – непрыкметных, сціплых “чорнарабочых” вайны, як у той час называлі сапёраў. І толькі не захавалася ў мяне прозвішча лейтэнанта — камандзіра стралковай роты, з якім я сустрэў Дзень Чырвонай Арміі на перадавой уноч на 23 лютага 1945 года. І кожны раз у гэта свята шкадую, што не абмяняліся мы тады адрасамі.

Ф. ШКІРМАНКОЎ, былы камандзір узвода 113-га Станіслаўскага, ордэнаў Багдана Хмяльніцкага і Чырвонай зоркі інжынерна-сапёрнага батальёна.

Гончаров Михаил Макарович

Инвалид Великой Отечественной войны. Проживает в городе Славгороде.

Родился в деревне Якушовка Пропойского района.

В 1943 году был призван в ряды Красной Армии. Воевал в Кормянском районе. Участвовал в боях на реке Сож и при освобождении Рогачёвского и Журавичского районов. Был дважды ранен, контужен. Участвовал в операции «Багратион». Прошёл с боями Польшу, был ранен, потом воевал в Германии. Не дошёл до Берлина 60 км. 26 апреля 1945 года был тяжело ранен в голову. Победу встретил в госпитале. После возвращения из армии закончил Пинский гидромелиоративный техникум и весь послевоенный период проработал в мелиорации.

Награждён двумя орденами Отечественной войны І и ІІ степени, орденом Славы ІІІ степени и медалью “За Победу над Германией”.

Умер 04.08.2016г.

Гапеев Василий Николаевич

Инвалид Великой Отечественной войны. Проживает в городе Славгороде.

С 1940 года служил в Красной Армии. Война для Василия Николаевича началась под Ленинградом. 198 мотострелковая дивизия, в которой он служил, вступила в бой с немцами уже 25 июня 1941 года.

9 августа 1941 года получил ранение. Госпиталь, запасные полки, учёба. Получил звание лейтенанта. Демобилизовался в 1947 году.

В послевоенный период работал в финансовой системе, сначала в западной части Беларуси, а после – в Чаусском и Славгородском районах.

Награждён орденом Отечественной войны IІ степени, медалью «За Победу над Германией».

ВОСПОМИНАНИЯ ГАПЕЕВА ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА

В армию меня призвали в 1940 году. До этого я был студентом третьего курса техникума, и поэтому после короткой подготовки мне присвоили звание сержанта и направили в тогда ещё Ленинградский военный округ. Дивизия, в которую я попал служить, еще только формировалась. Остро не хватало не только младших командиров, но и офицерских кадров. А между тем, хотя об этом и не принято было говорить, в воздухе «пахло» войной.

Мы усиленно занимались боевой подготовкой личного состава, и днем, и ночью проводили учебные стрельбы и, когда началась война, бойцы моего отделения уже хорошо владели военным делом.

Потом было отступление к Ладожскому озеру, тяжелое ранение, лечение в госпитале. А между тем, война продолжалась. Фронту нужны были офицерские кадры.

После госпиталя я стал курсантом военного училища, которое до войны базировалось в Лепеле, что на Витебщине, а затем было эвакуировано в город металлургов Череповец. Учеба была короткой – немногим более трех месяцев.

Сначала попал в запасной полк в Вологду, а затем был направлен командиром взвода в военное училище в г. Великий Устюг, где также готовились кадры для фронта. Потом была учеба на высших стрелковых курсах «Выстрел», где и встретил Победу.

Получили приказ отправляться на Дальний Восток, где в то время шла война с Японией. Правда, эшелон добрался только до Монголии – японская армия была разгромлена.

В 1947 году меня демобилизовали. После увольнения из армии окончил учебу в техникуме, работал на разных должностях в органах финансово-банковской системы. С 1965 года и до выхода на пенсию заведовал отделом Славгородского райисполкома.

Ефремков Илья Титович

Инвалид Великой Отечественной войны. Проживает в д. Малая Зимница Славгородского района.

Родился в д. Б. Зимница. Призван в армию 15 декабря 1943 года Журавичским райвоенкоматом. В январе 1944 года воинская часть, в которую он прибыл из запасного полка, вела бои в Польше, в частности за освобождение Варшавы.

Войну закончил в Германии. Был дважды ранен.

Вернулся на родину в 1946 году. Из-за ранения и непригодности к дальнейшей воинской службе работал в колхозе «Вперед» бригадиром.

Награжден орденом Славы ІІІ степени, медалью «За Победу над Германией», орденом Отечественной войны.

Доморацкая Александра Григорьевна

Участник Великой Отечественной войны. Проживает в городе Славгороде.

В 1944 году была принята на работу по вольному найму в воинскую часть – курсы усовершенствования офицерского состава при 1-ом Белорусском фронте. Выполняла различные работы: была санитаркой, писарем, работала на складе артснабжения, выдавала и принимала офицерское оружие. С этой частью прошла через Белоруссию, Польшу и вошла в Германию. На этих курсах проходили усовершенствование: пехотинцы, танкисты, артиллеристы и офицеры других родов войк. Там встретила славгородского парня Виктора Доморацкого, танкиста, и в 1947 году вместе с ним приехала в город Славгород.

З УСПАМІНАУ

Аляксандра Рыгораўна Дамарацкая родам са Смаленшчыны. Жылі непадалёк ад мяжы горада ў невялікай вёсачцы. У бацькоў было чацвёра дзяцей. Аляксандра – старэйшая. Тут дзяўчына і сустрэла вайну.

- Калі немцы пачалі наступаць на горад, мы рушылі ад яго падалей, так бы мовіць, у глухамань. А калі крыху пацішэла, вярнуліся назад. Зараз жудасна і ўспамінаць, што давялося пабачыць. Колькі ляжала на подступах да горада нашых забітых салдат. Сваіх немцы паспелі часткова пахаваць, - успамінае жанчына.

А потым пацягнуліся доўгія, напоўненыя страхам і непакоем гады акупацыі. І так да 43-га, калі ў наступленне за Смаленск пайшлі нашы войскі.

- Вакол горада немцы ўмацоўвалі абарону. Капалі на подступах акопы, траншэі. Для гэтай справы выкарыстоўвалі сілу мірных жыхароў, якіх ім пастаўлялі паліцаі. Давялося і мне папрацаваць на немцаў. Акопы капалі пад абстрэлам, але масавага наступлення нашых войск на горад яшчэ не было. І вось аднойчы да нас, працуючых, падыйшоў немец і кажа: “Кідайце рыдлёўкі і як мага хутчэй бяжыце адсюль”. І хоць гаварыў ён слова рускае, слова нямецкае, - мы адразу яго добра зразумелі. І пабеглі. А праз пэўны час лінія, дзе пекла – ад узрываў дымілася зямля, - працягвае ўспамінаць Аляксандра Рыгораўна.

Неяк, калі ўжо вызвалілі горад, у хату да бацькоў завіталі прадстаўнікі ваенкамата. Так Аляксандра трапіла на фронт – санітаркай у прыфрантавы шпіталь: рухаўся фронт – услед перамяшчаўся і шпіталь. Параненыя тут доўга не затрымліваліся: цяжкіх адпраўлялі ў тыл, лёгка параненым адказвалі патрэбную дапамогу і пасля выздараўлення накіроўвалі на фронт.

- Калектыў у шпіталі быў інтэрнацыянальны. Сярод медперсаналу: чачэнец з жонкай, яўрэйка, рускія, з Прыбалтыкі. Але былі як адна сям’я. З паўслова разумелі адзін аднага, - расказвае А.Р. Дамарацкая.

Дэмабілізавалася Аляксандра Рыгораўна з Польшы ў 47-м годзе. Дарэчы, тут яна сустрэла і свой лёс.

- Жылі па кватэрах. І аднойчы адна з работніц шпіталя запрасіла да сябе ў госці. Калі клаліся спаць, яна і кажа: “Спіш на новым месцы – прыснісь жаніх нявесце”. І, ведаеце, прысніўся такі прыгожы хлопец у кашулі ў палосачку. А назаўтра днём у мястэчка прыехалі танкісты. І вечарам мы пайшлі на танцы. Заходзіць Віктар, праўда, у вайсковай форме. І запрашае на вальс. Вось і не вер пасля гэтага снам, - успамінае жанчына.

Так сталася, што ў Беларусі Віктар і Аляксандра вярталіся ў адным эшалоне. Тое, што яны пажэняцца, для іх было ўжо вырашанай справай, як і тое, што жыць яны будуць на радзіме мужа – у Слаўгарадзе.

Жыццё гэтай жанчыны лёгкім не назавеш. Толькі сталі абжывацца, як цяжка захварэў, а ў хуткім часе памёр муж, пакінуўшы з трыма дзецьмі на руках. Двое дзетак нарадзіліся ад другога шлюбу. Зараз яны ўсе дарослыя. І стараюцца, чым могуць, дапамагчы маці, бо пад старасць яна, на жаль, зноў засталася ўдавой.

Яна заслужыла сваім жыццём такой увагі і клопату ад дзяцей. Колькі яны памятаюць сябе, маці заўсёды была ў працы. У 60 гадоў пайшла на пенсію, пастаянна завіхалася на агародзе, па гаспадарцы. Аляксандра Рыгораўна і цяпер па-гаспадарску рыхтуецца да вясновага прыпару, каб выйсці на свае градкі, да сваіх кветак.

- Вось толькі ногі сталі крыху пабальваць, - гаворыць жанчына. – А працы ніколі не цуралася. Галоўнае, каб яна была пад мірным небам. Каб маладое пакаленне ніколі не зведала таго, што давялося нам.

Столярова Нина Павловна

Участник Великой Отечественной войны. Проживает в городе Славгороде.

Родилась в деревне Тросливка Славгородского района. Когда началась война ей было 18 лет. Когда территорию Славгородского района оккупирповали немецкие войска, она ушла в партизанский отряд № 48, была медсестрой.

Во время освобождения Славгородского района отряд №48 перешёл линию фронта возле деревень Красноя Слобода и Заводь Вировая и соединился с Красной Армией. После освобождения района Нина Павловна осталась работать медсестрой. Работала в деревнях Телеши и Гиженка. Затем поступила в медицинское училище, после окончания которого и до выхода на пенсию трудилась в Славгородской районной больнице.

Награждена орденом Отечественной войны ІІ степени, медалью «Ветеран труда» и юбилейными медалями.

Умерла 02.08.2015г.

Старовойтов Петр Иванович

Участник Великой Отечественной войны. Проживает в городе Славгороде.

Детство Петра Ивановича закончилось нежданно-негаданно в 1941 году, когда грянула война и разом уничтожила всё доброе, мирное и светлое, что было до неё.

Шестнадцатилетним подростком, будучи связным партизанского отряда, он впервые столкнулся лицом к лицу с врагом.

Грохот гусениц, чужая незнакомая речь вооружённых до зубов немцев, в глазах которых жестокость, смерть, и ненависть советских солдат, с которой они шли в бой.

Пётр Иванович Старовойтов более 35 лет отдал педагогическому труду, посвятив себя точным наукам – физике и математике. Вместе с женой вырастили и воспитали двух сыновей и дочь.

ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКА ВОЙНЫ СТАРОВОЙТОВА ПЕТРА ИВАНОВИЧА

25 ноября 1943 года, советскими войсками был освобожден город Пропойск (Славгород) и весь наш район от немецко-фашистских захватчиков. Была восстановлена советская власть. Немцы оккупировали наш район в июле 1941 года. Фашисты сожгли весь город и разрушили все предприятия в городе, разорили колхозы и совхозы. Был разграблен и спален древкомбинат, где я в то время работал учеником столярного цеха. Цех выпускал школьные парты, шкафы, этажерки, венские стулья. Работали бондарный и колесный цеха, все это было разрушено и разграблено. Немцы и их пособники — полицаи — грабили народ, угоняли скот в Германию. Каждый немецкий солдат на ремне носил надпись "Бог с нами". Этим они прикрывали своё злодеяние. Был такой случай в 1942 году. Немцы для угона скота собрали подростков, с которыми был и я. Погнали коров из Пропойска до г. Жлобина. Гнали мы коров три дня. Когда мы пригнали коров в д. Ректа, немцы нас заставили загнать коров в церковь, которая стояла на краю деревни. Этим надругательством над Богом они показали свое звериное лицо. Трое суток нас не кормили, мы просили еду у населения. Назад нас отправили пешком, а это было осенью и было холодно. Затем согнали евреев и расстреляли за городом. Все эти зверства заставили нас, молодых парней, начать борьбу с оккупантами. Начали собирать оружие, боеприпасы, которых по лесам было предостаточно. Хранили в тайниках, затем связывались с партизанами. Всё это передавали в отряды. Так началась для нас новая жизнь, а это — борьба за выживание нас и наших родителей. Мы знали, что это очень опасно, но надо было как-то помогать нашей армии и партизанам вести борьбу с врагом. В этой борьбе были мои товарищи: В. Ф. Громыко, П. Я. Моисеев, А. К. Грапова, В. Е. Грапова, П. П. Бондарев и другие.

Опыта в такой борьбе было мало, не было хорошей конспирации, нас предали. Мы оказались за решеткой в гестапо. Это случилось 15 августа 1943 года. Нас схватили и поместили в тюрьму, где теперь контора райпо. Подвергались избиениям, пыткам, но, ничего не добившись от нас, отправили в Германию в концлагерь. После освобождения в 1945 году я был призван в армию и по демобилизации прибыл в г. Славгород в 1947 году. Наш город был еще слабо восстановлен, но силы духа было у каждого, как говорят, сполна.

Теперь наш город неузнаваем. Я рад, что живу в этом городе, где жили мои родные и предки.

Хочу всех жителей района поздравить с праздником и высказать молодым такие слова: берегите мир, берегите себя и свою Родину.

Овчинников Михаил Анисимович

Участник Великой Отечественной войны. Проживает в деревне Михайлов Славгородского района.

Войну встретил в селении Цыговка (Украина) – служил в 371-ом стрелковом полку, в конном взводе, в разведке. Получил ранение. После выздоровления служил в обозе рядовым.

Затем служил на границе СССР с Турцией.

После проходил обучение во 2-ом батальоне 5-ой роты автомобильного училища Красной Армии в звании курсанта – командира отделения.

Здесь же узнал о победе над Германией.

Награжден орденом Отечественной войны ІІ степени, медалью «За Победу над Германией», медалью Жукова, медалью «Защитнику Отечества», юбилейной медалью «60 лет освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков».

Самусенко Мария Федоровна

Участник Великой Отечественной войны. Проживает в деревне Михайлов Славгородского района.

В годы войны, как и большинство ее ровесников и ровесниц, которые оказались в оккупации, старались помочь фронту. В составе группы односельчан собирали оружие, которое в 1943 году переправили в партизанский отряд. Потом была связной. Задания получала от сестры, Самусенко Варвары, которая командовала подпольной группой в больнице: передавала в партизанский отряд не только донесения, но и медикаменты, перевязочные материалы.

После войны работала учительницей в средней школе №1 города Славгорода, а потом в Михайловской начальной школе.

Бердников Григорий Федорович

Участник Великой Отечественной войны. Проживает в г. Славгороде.

В ноябре 1942 года был призван в ряды Красной Армии. 1 декабря 1942 года был отправлен на фронт в Челябинскую область. Затем переправлен на Карельский фронт. Получив фронтовую профессию связист, был направлен на передовую в 566-ой минометный полк.

Принимал участие в освобождении Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Восточной Пруссии, Германии.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны ІІ степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За оборону советского Заполярья».

Имеет личные благодарности, объявленные Верховным Главнокомандующим Маршалом Советского Союза И.В. Сталиным, Главнокомандующим группой оккупационных войск в Германии генерал-армии В. Чуйковым.

После войны в 1950 г. был зачислен на сверхсрочную службу. Уволен в запас 30 мая 1953 года, переехал в Белоруссию.

ИЗ ВОСПОМИНАНиЙ Бердникова Григория ФЁДОРОВИЧА

16-летнему Грише Бердникову, когда он закончил постигать школьные науки, пришлось постигать жизненные. Ему пришлось заменять взрослых, научиться управлять трактором, чтобы выполнять разные сельхозработы. Ведь мужчины были призваны на войну. В ноябре 1942 года ему исполнилось 17 лет и его вызвали в военкомат, где он наспех прошел военную подготовку. Уже 1 декабря Григория призвали на фронт и отправили в Челябинскую область. Там он получил первый урок мужества и героизма советского солдата. На пересыльный пункт с госпиталей стали прибывать солдаты, у которых были небольшие ранения. Они рвались на передовую, чтобы защищать свою Родину.

— Некоторые даже с одной правой рукой просились, — вспоминает Григорий Федорович. – Вместе с ними ушел и я на Карельский фронт.

На пересыльном пункте в Кандалакше Григорий определился с фронтовой профессией и стал связистом, был направлен в 566 минометный полк. После непродолжительного курса был брошен на боевые позиции.

Однажды связь оборвалась. Поступил приказ срочно ее восстановить. Григорий взвалил аппарат на плечи и побежал. Обнаружив обрыв, стал искать второй кусок провода. Опрометчиво шагнул к дереву и попал в ловушку – запутался ногой в проводе. Только провод был не телефонный. Это Григорий понял сразу, когда поднял голову и увидел, что на дереве висит противопехотная мина. Но в тот день судьба была к нему благосклонна, ему удалось вырваться из цепких лап смерти, после чего он-таки восстановил связь и благополучно вернулся обратно.

Так, с радиостанцией за плечами и обеспечивая связь своего полка, дошел Григорий до финской границы, а оттуда, вместе с другими, эшелонами был отправлен на Харьков.

Позже часть Бердникова направили в распоряжение маршала Рокоссовского. Эту операцию в Кёнигсберге в деталях он вспоминает и сегодня.

— Вместе с шестью разведчиками нам предстояло участвовать в освобождении женского лагеря. Наша задача была обезвредить охрану, а непосредственно мне необходимо было обеспечить связь, чтобы сообщить о завершении операции. На рассвете мы отправились на задание. Обезвредили часовых, о чем тут же просигналили в штаб. У ворот лагеря нас вместе с изможденными женщинами встречали медсанбат и полевая кухня.

После Кёнигсберга солдатская дорога Григория Фёдоровича пролегала по Балтийскому берегу – Латвия, Литва, Польша. Потом была Висла-Одерская операция и первая боевая награда молодого солдата – орден Красной Звезды. А дело было так. Медсестра получила ранение, и только Григорий Федорович вместе с другим солдатом привели раненую в землянку, как туда вбежал солдат и крикнул: «Хлопцы, помогите скорей «катюшу» зарядить! Весь наш расчет перебило. Я один остался и не могу поднять снаряды!..» Помогли. На возвышенности стояла церковь, где был наблюдательный пункт немцев. Они и были мишенью стрелка, ведь пехота не могла подняться из окопов. Несколько прицельных ударов и снаряды достигли цели. С криками «Ура!» рванула пехота.

Но война щадила Григория Фёдоровича. Были, конечно, мелкие ранения, но о них он долгое время даже не вспоминал, пока с годами они не стали напоминать о себе. А однажды его родные получили на него похоронку.

— Это было в Польше, — вспоминает ветеран. – Попали мы как-то в окружение, но, слава Богу, сумели выбраться, только попал я в другую часть. Мои однополчане, конечно же, подумали, что я погиб, потому и отправили похоронку домой. Я потом написал матери и родным, что, мол, жив и здоров. Но они сначала не поверили, решили, что это мой друг им пишет. Тогда в следующем своем письме я перечислил всех родственников. Бывает и такое. А когда уже приехал в отпуск домой, то мать показала мне ту злосчастную похоронку и сказала: «А я все равно не верила, что бы погиб и ждала тебя, сынок!».

Польшу, Восточную Пруссию, Германию прошагал Григорий Фёдорович. Вот, наконец, и поверженный Берлин. Какие чувства тогда он испытывал? Наверное, как и многие – ненависть за миллионы безвинных жертв. Только та была к фашизму. Помнит Григорий Фёдорович и свой случайный разговор с немецким солдатом (тогда между ними уже не стоял вопрос: кто кого?). Тогда-то и понял он, что антигуманная идея Гитлера создать идеальную нацию путем уничтожения миллионов людей была чужда немецкому народу. Просто никто не хотел умирать…

До 1953 года Григорий Фёдорович продолжал служить в Германии. Вернувшись в Советский Союз, отказался от предложения поехать служить в Мурманск или на Чукотку. Уволился в запас и выбрал Белоруссию. Отсюда родом была его возлюбленная, уроженка Славгородчины, Антонина Старовойтова. Забрал жену из Гродненской области, куда молодая учительница была направлена по распределению, и привез на ее родину. Вместе они учительствовали. Григорий Фёдорович преподавал физкультуру и военное дело. Но со временем сменил работу и продолжительное время, до выхода на пенсию, работал на свинокомплексе в Свенске.

Григорий Фёдорович, достойно и до конца пройдя тяжелый путь советского воина, является примером для своих детей, внуков. Его сын, Олег, тоже стал военным. Сейчас уже на заслуженном отдыхе в звании полковника. Внук Максим уже получил погоны майора и достойно продолжает летопись семейной династии Бердниковых.

— Во время своей педагогической деятельности, да и сейчас много рассказываю подрастающему поколению о той войне, — говорит Григорий Фёдорович. – Нас, живых свидетелей той великой и страшной войны, осталось уже совсем мало. Но главное, что должны знать и помнить последующие поколения: советский народ воевал не с немецким народом, а с фашизмом. И мы выстояли! Победили! Так пусть же эта Великая Победа живет в веках!

Бельчиков Алексей Савельевич

Участник Великой Отечественной войны. Проживает в деревне Устанное Славгородского района.

В годы войны, в 1942 году, ушел в партизанский отряд «Тринадцать» под командованием С. Гришина. В 1943 г. отряд попал в блокаду. После выхода отряда из окружения у д. Глинка Гомельской области вступил в ряды Красной Армии. Воевал в составе артиллерийской части ІІ Украинского фронта. Принимал участие в освобождении Молдавии, Румынии, Австрии и Венгрии. .Был ранен.

День Победы встретил в Чехословакии – г. Бруно.

Награжден орденом Отечественной войны І степени, медалью Жукова, медалью «За Победу над Германией», памятными юбилейными медалями. Имеет благодарность от Главнокомандующего И.В. Сталина за освобождение г. Естергом, Несмей, Селеше-гало, Стата, прорыв обороны г. Фэртэшхедьшэх, освобождение г. Мадьеровар, Кремница, Малацки, Брук, Превидза, Баровца (Венгрия).

Дальков Николай Тимофеевич

Участник Великой Отечественной войны. Проживает в городе Славгороде.

Родился в д. Хоронев Пропойского района Могилевской губернии.

В 16 лет был призван в ряды Красной армии для очистки территорий от мин. С конца 1944 по 1945 гг. был в действующей армии на разминировании по линии фронта от Чаус до Быхова при 238-ой Карачаевской орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии, 837 стрелковый (саперный) полк.

После войны проходил службу в армии в войсках противовоздушной обороны (ПВО) с 1948 по 1952 гг. в Москве. 27 ноября 1952 г. демобилизован из армии.

Умер 01.09.2015г.

Ларченко Василий Адамович

Участник Великой Отечественной войны. Проживает в деревне Хворостяны Славгородского района.

В 1939 г. закончил начальную школу, уехал в г. Донецк. Когда началась война пешком вернулся на родину. Во время войны был в беженцах. В 1944 году был призван райвоенкоматом в ряды Красной Армии для разминирования территории.

После войны в 1946 г. закончил курсы трактористов.

В 1949 г. – призван в ряды Красной Армии.

После армии закончил Чериковскую школу механизации.

В 1952 г. вернулся в родной совхоз.

Шукайлова Мария Антоновна

Участник Великой Отечественной войны. Проживает в д. Лесная Славгородского района.

Уроженка д. Красная Слобода Славгородского района.

После освобождения Славгородского района от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году поступила на работу в прачечную действующей 50-ой Армии. До весны 1944 г. находилась в Славгороде. Затем в составе армии была направлена в Манчжурию на борьбу с японцами. Доехать успели только до Иркутска. Получили приказ вернуться обратно.

Награждена медалью Жукова, знаком «Ветеран войны» (в честь 55-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне), памятными юбилейными медалями.

Умерла 22.05.2016г.

ВОСПОМИНАНиЯ ШукайловОЙ МариИ Антоновны

Войну встретила в своей родной деревне Красная Слобода.

– Мне тогда было около 15 лет. Очень ярко помню, как началась война. Бомбили самолеты, земля горела. Очень скоро в деревне появились немцы. Помню, однажды вернулась с работы – тогда я трудилась в колхозе – и пошла к реке набрать воды. Вдруг началась страшная стрельба. Вокруг дождем стали лететь пули. Появились немцы, дали мне какую-то досточку и сказали переправить их через реку. Деваться было некуда. Доплыли мы до середины реки, и тут снова началась стрельба. Это были наши. Тогда никто не погиб, и мне повезло.

Спасаясь от немцев, сельчане спрятались в лесу. А когда вернулись, то увидели, что ничего нет: фашисты спалили деревню. Стали копать землянки. Так и жили в них. Еды не хватало, было очень холодно. Но все верили, что скоро это закончится.

На фронте я не была. Работала сначала в колхозе, потом в прачечной 50-й армии. Долго работала в Кёнигсберге. Потом армию направили в сторону Японии. Но успели доехать только до Иркутска. Была команда вернуться.

В последний день войны было также страшно, как и в первый. Много стреляли, бомбили, все вокруг горело. А некоторое время спустя мы узнали о нашей победе…

Кравцов Иван Иванович

Участник Великой Отечественной войны. Проживает в городе Славгороде.

Уроженец д. Ржавка-2 Славгородского района.

В начале войны находился на оккупированной немцами территории Славгородского района. После освобождения района в 1943 году был призван в ряды Красной Армии. Служил сапером, занимался разминированием.

После демобилизации работал в колхозе «Советская Белоруссия» бригадиром.

Награжден памятными юбилейными медалями.

Янков Петр Дмитриевич

Участник Великой Отечественной войны. Проживает в городе Славгороде.

Уроженец д. Лопатичи Славгородского района.

В начале войны находился на оккупированной немцами территории Славгородского района. После освобождения района был призван в ряды Красной Армии. Занимался разминированием на территории Чаусского и Быховского районов.

После войны проходил срочную военную службу в Закавказье.

Награжден знаком «Ветеран войны 1941-1945 гг.», памятными юбилейными медалями.

Игнатенко Николай Маркович

Участник Великой Отечественной войны. Проживает в городе Славгороде.

Родился в деревне Сведское Речицкого района Гомельской области.

28 декабря 1943 года Василевичским военкоматом был направлен в 383 запасной стрелковый полк, расположенный на станции Фаянсовая Калужской области. 28 февраля 1944 года принял военную присягу. До августа 1944 года находился в этом полку в учебном пулеметном батальоне. В сентябре 1944 года был направлен в действующую армию, в 173-й стрелковый полк, 90-ю дивизию командиром расчета станкового пулемета, где прослужил до июня 1945 года.

Принимал участие в боях за освобождение Восточной Пруссии. 11 марта 1945 года был ранен в районе г. Данциг за Вислой.

После войны служил в Берлине в отдельном батальоне охраны штаба Советской военной администрации в Германии, в сорока километрах от Рейхстага. Прослужил до ноября 1950 года.

Награжден орденом Отечественной войны І степени, орденом Славы ІІІ степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКА ВОЙНЫ ИГНАТЕНКО НИКОЛАЯ МАРКОВИЧА

Начало войны

Родился я в деревне Сведское Речицкого района Гомельской области. К началу войны закончил семь классов. Первых немцев мы увидели где-то в середине августа. Это была небольшая группа, около 10 солдат, посланных для разведки. Через какое-то время в деревню въехала на машинах большая группа немецких солдат во главе с офицерами. Собрали жителей деревни возле клуба. Объявили всем, что они их освободили от коммунистов. Выбрали старосту. В деревне было тихо. Фронт проходил южнее, за рекой Березина.

В соседней деревне (Узнож, 12 км. от деревни Сведское) немцы, для устрашения населения, расстреляли семью без причины. Там же была организована волость. Набрали полицаев. Среди полицаев были мои знакомые.

С первых дней оккупации в окрестных лесах появились партизаны. Наиболее сильная группировка находилась в Володарских лесах. Наибольшую активность партизанское движение приобрело зимой 1943 года. В это время, накануне Курской битвы, по железной дороге «Берлин – Варшава – Брест – Гомель» шли эшелоны с военной техникой и солдатами. Многие из этих эшелонов были пущены под откос. К лету 1943 года немецкими войсками была предпринята попытка очистить эту зону от партизан. Началась блокада. Немцы сожгли много деревень. Тех, кто не успел уйти, сжигали вместе с домами. Люди скрывались в пойме между рекой Березиной и ее притоком Сведью. Это место заросло сплошным лозняком, практически непроходимым. И только местные жители знали там невидимые тропы. Немцы туда не заходили.

В ноябре 1943 года наш район был освобожден Советской Армией от фашистских захватчиков. Люди вернулись в сожженные деревни. Копали землянки, готовились к зиме.

Мобилизация

Сразу после освобождения всех мужчин из окрестных деревень, годных к военной службе, призвали. 28 декабря 1943 года меня вызвали в Василевичский военкомат, откуда я был направлен в 383 запасной стрелковый полк, расположенный на станции Фаянсовая Калужской области. 28 февраля 1944 года принял военную присягу. До августа 1944 года находился в этом полку в учебном пулеметном батальоне. В сентябре 1944 года был направлен в действующую армию, в 173 стрелковый полк командиром расчета станкового пулемета, где прослужил до июня 1945 года.

Первый бой

Немецкие войска держали оборону на реке Нарев, севернее Варшавы. Полк расположился в тылу, в 60 километрах от линии фронта. Шла подготовка к боевым действиям. Мы должны были сменить бойцов, которые были в это время на передовой. До этого я видел войну, но видел ее со стороны. Теперь же мне предстояло стать ее участником.

14 ноября был прорыв. Началось наступление на немцев. В первый бой идти было почему-то не страшно. Делали все, как нас учили. Говорили, что пройдем первую траншею и выйдем на мельницу – так оно и вышло.

Мы бежали и стреляли, и больше ничего, мыслей никаких не было, только бежать и стрелять. Первую траншею немецкой обороны мы заняли быстро. Немцы в начале нашей атаки ее оставили и заняли оборону во второй траншее.

Мы продолжали бежать и стрелять… Заняли вторую траншею. Оборона немцев на этом участке была прервана. Мы выполнили поставленную перед нами задачу. Все разбрелись по немецкой траншее. Там я впервые увидел убитого немецкого солдата. Мне запомнились его разбитые часы. Стрелки остановились в 8 часов 13 минут.

Наших командиров в траншее не было. Они погибли в бою, погибли вместе с большей половиной молодых солдат.

Страх пришел после первого боя. Перед каждым новым боем сердце “щемило”. Но когда всё начиналось, страх пропадал. Воевали вместе с другом. Мы с ним школу вместе окончили, на рыбалку ходили. Он погиб...

Ранение

Каждый, кто побывал на фронте, скажет, что страшнее нет обстрела, чем минометный. Мины, взрываясь от легчайшего прикосновения даже с ветками деревьев, засыпали все вокруг тысячами осколков. Я попал под минометный обстрел.

Когда он прекратился, я приподнялся и выглянул из своего укрытия. В этот момент раздался взрыв. Меня толкнуло в спину. Боли не почувствовал. Старшина из своего окопа обращался к каждому поименно, убитых и раненых не было.

— Николай, что у тебя?

— Кажется, пулемет заклинило, оторвало одну рукоятку, и погнут кожух затвора.

— Сам как?

— Что-то тепло спине стало…

Старшина мгновенно очутился возле меня.

— Отожмись на руках, покашляй, сплюнь.

Ощупав спину, старшина сказал, что кости вроде бы целы, легкие тоже не задеты. Приказал бойцам бросить в наш окоп все, что есть у них из перевязочных материалов, как мог, перевязал мне рану.

— Так, Николай, пулемет разбит, стреляет только одиночными, толку с него мало. Дорогу в расположение помнишь?

— Помню.

— Иди в полк.

Обратный путь был трудным для меня. Телогрейка на спине набухла кровью и казалась неимоверно тяжелой. Шатаясь от слабости, я, наконец, добрался до расположения своего полка.

Осколок удалось достать только в 1947 году в госпитале в Германии, где я служил после войны.

В лазарете

Из-за раны попал в госпиталь. После находился в батальоне выздоравливающих.

Когда приехали «покупатели» из 90-й артиллерийской дивизии, я попросился к ним, однако рана полностью не зажила и меня брать не хотели. Я рассказал начальнику штаба, что воевал в этой дивизии и хочу увидеть тех, кто еще остался в живых. Так, в июле я попал в дивизию. Потом меня откомандировали в свой полк, но из тех, с кем воевал, никого там больше не встретил, кроме писаря. Он рассказал, что меня наградили Орденом Славы 3-й степени…

После войны

После войны служил в Берлине в отдельном батальоне охраны штаба Советской военной администрации в Германии. Это было в сорока километрах от Рейхстага. Там я прослужил до ноября 1950 года.

После демобилизации вернулся на Родину, в деревню Сведское. И почти всю жизнь проработал в районном почтовом отделении.

Мельникова Антонина Прокофьевна

Проживает в агрогородке Лопатичи.

За самоотверженный труд в тылу врага в годы Великой Отечественной войны награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», юбилейной медалью «30 лет Победы в Великой Отечественной войне», знаком «Ветеран войны» (в честь 55-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне).